定窑创烧于唐代,昌盛于宋金,是宋代五大名窑中仅有烧制白瓷的窑口,因烧造地曲阳古属定州而得名。

定瓷胎质轻浮坚固、釉面皎白光润、器型高雅多样,蕴含着素雅、宛转的中和之美。定窑推进我国古代瓷器由“南青北白”的态势,转向了以白瓷为主的开展轨道。

定窑素以出产精巧的白瓷著称于世。不过,定窑也兼烧少数黑釉、酱釉以及绿釉瓷器,还有单个黄釉产品。

除釉色外,定窑对各类装修技法的探究也到达空前绝后的境地。此外,其最早用覆烧法烧制瓷器,是我国陶瓷史上的一项壮举。

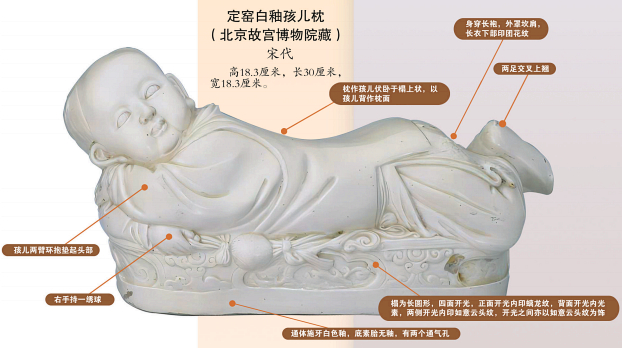

在国家级非物质文化遗产项目定瓷烧制技艺代表性传承人庞永辉的书架上,一件定窑白釉孩儿枕摆放在最夺目的当地。“用时尚的话说,这便是定瓷的大IP。”庞永辉说。

2012年末,《国家人文前史》杂志约请九位文物考古专家,对我国现有收藏文物进行评选,北宋定窑白釉孩儿枕“打败”了宋代汝窑、元青花以及清代乾隆时期“各种釉彩大瓶”等名器,成为仅有当选“九大镇国之宝”的瓷器。

我国古陶瓷研讨专家、故宫博物院研讨馆员叶佩兰对此给出点评:这件定窑孩儿枕釉色牙黄、工艺精巧……彻底展示了我国古代瓷器之美,是我国陶瓷史上的经典之作。

不同于“白瓷开山祖师”邢窑瓷器类银似雪、“竭尽浑身解数”的纯白,定瓷之美,是一种内敛、温润的白。它的釉色白中带黄,如玉之润,像是染上了晚霞的白云,片片温顺,给人以柔软顺眼、温润安静的夸姣体会。

瓷不唯白,以雅为胜。正是在这种审美观点和技能自傲的引领下,定窑接过了邢窑的“大旗”,发明出我国白瓷前史上的第二个顶峰。

在曲阳县灵山镇涧磁村北的耕地中,至今矗立着13座巨大土丘,最低的一座有5米多,最高的一座达15米。在这些土丘的外表,鳞次栉比散落着许多瓷器残片,当地人称之为“瓷堆子”。

20世纪二三十年代,跟着定窑遗址在这儿被发现,它开端向世人昭示当年的光辉。

定窑因曲阳古属定州而得名,在唐代开端烧造白瓷,北宋和金代是其极盛时期,元代开端走向式微。

“古香古色雅宜心,宋定名陶器足珍”。在长达六七百年的烧造前史中,定窑长时刻独领风骚,是产品质量最高、出产尖端规划、影响区域最广的精密白瓷窑场。宋人在《袖中锦》一书中,更是将定瓷与端砚、浙漆、内酒等并排,评为“全国第一”。

定瓷不仅以“白如玉、薄如纸、声如磬”而著称,更因为其高雅的器型和温润的釉色投合了宋代士大夫阶级的审美情味,遭到其时上流社会的遍及喜爱。

公元1093年(北宋元祐八年),一位刚到定州任职不久的官员,给自己的亲弟弟寄去一套定瓷瓷具,并附诗一首:“白叟心思日摧颓,宿火通红手自焙。小甑短瓶良具足,稚儿娇女共燔煨。寄君东阁闲烝栗,知我空堂坐画灰。束缚家僮好拾掇,故山梨枣待翁来。”

这位特意吩咐上一年刚刚晋封伯爵的弟弟“束缚家僮”好好保管定瓷具、以待自己归去团聚的官员,便是众所周知的北宋文学家苏轼。获赠者,则是与苏轼同为唐宋八大家的苏辙。

在业内人士看来,定瓷的白,是一种中和之美,被称为“定白”。这种“白”,蕴含着柔软温润、安静漠然之感,暗合了古人人生实践与艺术发明的抱负寻求,因而散发出诱人的魅力。

定瓷之白,处于优白与壮白南北极之间,而成中和之美。它出现温润宛转、高雅静穆、刚柔相济的宛转气韵,其意蕴悠扬弯曲、神韵深远,契合“调和宽厚”的儒家传统教化,是历代我国艺术寻求的抱负境界。

定之白与邢之白的区别是思维和审美的腾跃。闻名收藏家马未都说,比较邢窑,北宋定窑“有一种心安理得的姿势……轻松上阵,白得别有质感”。

上升至精力寻求的定瓷之美,遭到世人追捧,相较其他花釉瓷器可谓独步一时、冠绝当世。

此外,定窑仍是宋金时期贡御时刻最长、文献记载最多的窑口。据不彻底统计,宋至清时期文献和方志中,有关定窑的记载超越50条。

关于定瓷,历代文人雅士都不乏溢美之词。诗坛“清初六家”之一的查慎行就曾专门为定瓷赋诗一首:“划花小碗爱初烧,秘色传来阅四朝。莫打磁铓轻试玉,人世方贵定州窑。”喜爱作诗的乾隆皇帝,在位期间发明歌咏定窑瓷器的诗多达32首,有些诗作被宫殿匠师镌刻在器物上撒播至今。其间《咏定窑海兽洗》中所咏的方洗,现藏于北京故宫博物院。

博物馆“全国大白”展厅内,一件件精巧定瓷造型美丽、釉色莹润。这儿,是目前国内最大的定瓷文物展厅,面积达840平方米,终年展出的精品定瓷文物超180件。

在曲阳县定窑遗址范围内,盛产一种名为“坩子土”的瓷土,这种瓷土的矿藏组成以高岭土为主,还有石英、长石等。与景德镇白瓷所运用的原生高岭土比较,这种瓷土颗粒度更细、可塑性更好,为定窑烧造胎质坚密、细腻的瓷器发明了优势和条件。

河北省工艺美术大师、陈氏定窑总工程师王淑昌介绍,定窑的釉料以精密的砂岩和白色石英石为首要的组成原材料,通过破坏、混合和研磨等工序制成釉浆后,直接在坯体上涂改薄薄一层,烧成后即可出现柔润通明的作用。

可以说,优质瓷土为定窑白瓷的胎体皎白、坚硬高雅供给了“骨架”,釉料则为定窑白瓷的温润如玉、柔软顺眼供给了“血肉”。

在观赏定州博物馆的过程中,一个细节引人注意:馆内的定瓷并非都是典型的“定白”,宋代中期曾经的定瓷釉色白中略带青,宋代中期今后的定瓷釉色白中泛黄。

在曲阳县灵山镇涧磁村村北,坐落着一座占地近1000平方米的灰色修建——定窑作坊遗址展馆。这个展馆,是定窑遗址第2次开掘时保留下的面积最大的一个维护区。

1985年,为逐渐加强定窑遗址的研讨、维护作业,河北省文物研讨所(今河北省文物考古研讨院)决议对定窑遗址进行新我国建立后的第2次全面查询和开掘。正是在这次开掘中,文物作业者发现了定瓷釉色改变的巨大隐秘。

在3年多时刻里,文物作业者开掘面积约2000平方米,发现窑炉20座、作坊4处,这中心还包含碾槽、水井、澄池、料缸、砖墁场所、匣钵围墙、窖藏、灰坑等等。开掘出土的遗物标本达万余件,瓷片、窑具等残片30多万片。

查询过程中,考古队员还有一个惊人发现:北宋前期曾经的窑炉中都是草木灰,没有煤炭渣,但北宋中晚期的窑炉里,却发现了很多的煤炭渣。

专家们据此揣度,在北宋中期今后,窑口邻近的树木已被耗费殆尽。因为当地煤炭资源非常丰厚,因而从北宋后期,定窑烧瓷弃柴薪而改用煤炭,并一向沿用到金代。

不曾想到,简略的燃料改变,却带来北方制瓷业一次重要技能革新。以煤作为燃料,不仅能进步瓷器烧制温度,烧制时窑内温度也变得更易操控。

“这一技能革新,还变幻出新的‘定白’之美。”王淑昌解说,煤在窑炉内会产生一种比较好的氧化气体,使得定瓷烧成后的釉色产生细微改变,不光让白瓷变得更白,还让其釉色出现出白中泛黄之感。

这无疑成为定瓷开展史上的一个里程碑。从北宋后期到金代,定瓷以其共同的釉色闻名全国,遭到广泛认可。受定窑影响,宋金时期许多窑场都开端出产定窑类型的精密白瓷,形成了一个巨大的瓷窑系统——“定窑系”。

金元时期的刘祁在《归潜志》中以“定州花瓷瓯,色彩全国白”之语誉之,尽赞定窑之绝色,可谓全国一白。

在瓷器专家看来,烧造前史长达六七百年的定窑就像一座高耸的山峰,使我国古代瓷器由唐宋时期“南青北白”的态势,转向元代今后以白瓷为主的开展轨道,引领了国际陶瓷釉色风格的走向。

当年规划宏大的曲阳县灵山镇涧磁村定窑窑址处,也仅剩余13座巨大土丘。在这些土丘的外表,散落着鳞次栉比的瓷器残片,当地人称之为“瓷堆子”。但对这些“瓷堆子”的来历,人们却一窍不通。

1922年春,地处太行山东部的涧磁村,迎来了一位生疏的外乡访客——一个身形瘦弱、操着北京口音的中年男子。在几天时刻里,这个文质彬彬的外乡人走遍了涧磁村北的13座土丘,还沿着村东的通天河造访了邻近的村落。

造访过程中,他一次次捡起当地人早已习以为常的瓷片,时而激动落泪,时而放声大笑。每到一处,他都要问询乡民当地的地名,因为听不懂方言,他还误把“涧磁村”记成了“剪子村”,把“燕川村”记成了“仰泉村”。

这个略显古怪的外乡人,便是时年34岁的北平大学教授、陶瓷研讨专家叶麟趾。正是这次调查,让他找到了避难数百年的定窑遗址。

定窑,因而地前史上从属定州而得名。因为这个原因,在定窑式微后,曾有许多陶瓷研讨者在今定州市(原定县)一带苦苦寻觅定窑遗址。

“我父亲是专门从事陶瓷工业研讨的,他以为窑址不会变,但前史上行政区划却有几率产生改变。据此,他开端研讨前史地舆,发现距定州只要25公里的曲阳,在唐宋时期从属定州统辖。”叶麟趾之子、已故的清华大学美术学院教授叶喆民生前这样回想。

民国时期,为了改进陶瓷技能,叶麟趾常常往各地跑,并收集古瓷片作为试验标本。正是在曲阳收集古瓷片过程中,他意外找到了疑似定窑遗址。

将收集到的瓷片带回北京化验剖析后,叶麟趾发现其成分跟定窑的传世著作极为类似,这进一步印证了他的揣度。

1934年,叶麟趾以亲身调查所获得的第一手资料,宣布了《古今中外陶瓷汇编》一书,并在书中第一次向世人发布了这一严重发现——定窑遗址方位在曲阳县涧磁村。

由此,避难八百多年的定窑遗址被找到,困扰人们多年的定窑遗址之谜得以揭开。

下一篇:紧记嘱托 感恩猛进 奋力编写我国式现代化建设河北华章|崇礼的三张新手刺